2020年06月09日

第二次高天神城の合戦-勝者の戦法を徹底的にトレースせよ

《令和6年7月29日更新》

皆さんこんばんは。

今回は「ビジネスに活かす戦国合戦術」第19弾として「第二次高天神(たかてんじん)城の合戦」について書きます。

※記事下部に武家や公家の人物名の読み仮名を載せています。

『歴史と旅』増刊「日本合戦総覧(昭和63年1/10臨時増刊、秋田書店)」の萩原雄二郎氏の記事をベースに他ブログさんの記事などを参考にさせていただいております(下記)。

合戦の概要がわからなければ何を学べるかわからないので、まずは合戦概要です!

二度の合戦と長篠の戦い

これまで二度にわたって、徳川(とくがわ)家と武田(たけだ)家による遠江(とおとうみ)高天神城をめぐる争奪戦が行われました。

一度目は元亀(げんき)2年(1571年)。

徳川家の手にあった高天神城が武田信玄により攻められています。

このとき信玄は、城を落とさずに撤退しています。

理由としては2つ考えられ、ひとつは

①高天神城が予想以上の堅城(けんじょう)で落とせなかった。

二つ目の理由としては

②戦略上、高天神城は苦労して落とすほど重要な城ではなかった。

僕は②を支持していますが、どちらにしろ信玄が高天神城を落とせなかったのは事実です。

高天神城についてもっと知りたい方は、下記リンクをタップしてください:

第一次高天神城の合戦-場を俯瞰する

その後、天正(てんしょう)2年(1574年)、今度は信玄の跡を継いだ四郎勝頼により攻められています。

このとき徳川家は元亀3年(1572年)の三方ヶ原(みかたがはら)の戦いの傷がいえず、援軍を送る余力がありませんでした。

関連記事:

三方ヶ原の合戦―最強の能力「豹変力」

そのため高天神城将の小笠原与八郎長忠〔信興・氏助〕は奮闘の末、降服。

武田家臣(かしん)となりました。

(第一次高天神城の合戦)

※四郎は城将(じょうしょう)として、岡部丹波守元信〔長教〕を配置。

関連記事:

第一次高天神城の合戦-場を俯瞰する

翌天正3年(1575年)、長篠(ながしの)の合戦にて織田(おだ)・徳川連合軍によって武田軍は敗れました。

関連記事:

長篠の合戦―プライドよりも信頼関係を重視せよ

このことにより勢いを得た徳川侍従改め右近衛権少将〔略称:権右少将(ごんのうしょうしょう)〕家康は、武田方に落とされた城を次々と奪還していきます。

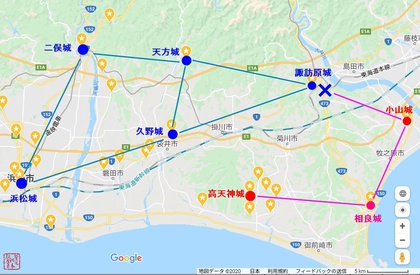

同年6月 二俣(ふたまた)城包囲

8月 諏訪原(すわはら)城落城:今川治部大輔氏真を配置

12月 二俣城奪還:大久保七郎右衛門忠世を配置

※七郎右衛門忠世は新八郎忠俊の甥

※天方(あまがた)城は天正2年(1574年)3月、つまり第一次高天神城の合戦前に徳川家に奪還されていました。

大久保新八郎についての関連記事:

これぞ徳川家の柱石・三河武士の死にざまだ!!(山岡荘八『徳川家康』第2巻)

これによって高天神城は補給線を断たれ、孤立してしまいます。

※権右少将はこの後駿河(するが)国境である大井川(おおいがわ)沿いにある小山(こやま)城を攻めますが、四郎の援軍により撤退しています。

※画像はクリックで拡大されます。

高天神城補給線をめぐる戦い

しかし四郎勝頼もさるもの。

翌天正4年(1576年)3月には、高天神城への補給線の最前線となっていた小山城と高天神城の間の海沿いに相良(さがら)城を築城します。

このことにより小山城→相良城→高天神城という海側のラインが生きることになり、高天神城は息を吹き返します。

※画像はクリックで拡大されます。

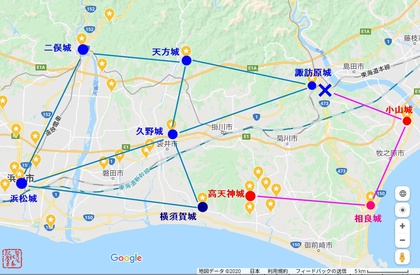

相良城の築城で権右少将は高天神城を攻めあぐねます。

権右少将は天正6年(1578年)に、高天神城の西に横須賀(よこすか)城を築城します。

そこには大須賀五郎左衛門尉康高をはじめとした、第一次高天神城の合戦時に高天神城にこもり、敗退するという辛酸をなめた武将たちを配置しました。

※彼らは「横須賀衆」と言われ、その一部は紀州和歌山(きしゅう・わかやま)藩の屋台骨を作っていくことになります。

横須賀衆についての関連記事:

武士道を追究したい人はコレ!!津本陽『名臣伝』

※画像はクリックで拡大されます。

これによって徳川方は高天神城を攻めるための補給線を短くすることに成功します。

そして横須賀城からの出撃で、相良城から高天神城への補給路を断とうとします。

しかしそのためには高天神城を通り過ぎて回り込まねばならず、うまくいきませんでした。

そこで権右少将は、天正8年(1580年)8月、相良城→高天神城のラインを完全に断つために、6つの砦を築きます。

それが下掲地図の「高天神六砦」です。

※画像はクリックで拡大されます。

地図を見てお分かりになると思うのですが、これによって完全に相良城→高天神城の補給路は断たれ、同時に徳川方の補給線を強固なものにしています。

その後の武田家の運命を決定づけた敗戦

同年10月、徳川権右少将は高天神城に兵糧(ひょうろう)攻めを行います。

「第一次高天神城の合戦」の記事で書きましたが、籠城戦は城外からの援軍が生命線となります。

囲まれた状態では援軍が来なければ守り切るのが難しくなります。

しかし、四郎勝頼はこの時高天神城へ思うように援軍を送れませんでした。

四郎は、天正6~7年(1578~1579年)の御館(おだて)の乱時に上杉弾正少弼景勝を支持しました。

関連記事:

御館の乱―勝つためにはこだわりをすべて捨てる

このことにより相模伊豆(さがみ・いず)の北条(ほうじょう)家は完全に武田家の敵に回り、当時武田領であった駿河は北条家からの攻撃にさらされます。

さらに、織田家との和睦(わぼく)を模索していた四郎は外交戦略として高天神への援軍を送りたくなかった、という指摘もあります。

結果的に四郎は高天神城への援軍を送ることができず、天正9年(1581年)3月、落城。

※徳川家への忠義を貫き石牢(いしろう)に幽閉されていた大河内源三郎政局は、このときようやく救出されました。

城将はことごとく討ち死に、もしくは処刑されました。

これは、右府織田信長の目論見により、武田家中の士気を落とすためだったと言われています。

狙い通りだったのかどうか、この敗戦により四郎勝頼は今まで以上に家臣からの信頼を失い、武田家は次々と内応者を出すことになります。

武田家の滅亡が確実なものになった、と言える戦いでした。

ビジネスに活かす要素は?

こうして武田信玄、四郎勝頼、徳川権右少将の戦い方を比較してみると、面白いことがわかります。

信玄の戦い方は、ターゲットとなった城を中心とした広い範囲を碁盤と見立て、碁石を配置していくかのように拠点を落としながら攻め進んでいく戦い方です。

(参考:「二俣城の合戦」、「三方ヶ原の合戦」等)

↓信玄の遠江侵攻ルート(※クリックで拡大されます)

それに比べて四郎勝頼の戦い方はどうにも指向性がないというか、その場その場で発生する状況に対処するため右往左往しているように思えます。

(参考:「第一次高天神城の合戦」、「長篠の合戦」)

↓四郎勝頼の遠江攻めの様子(クリックで拡大します)

※「長篠の合戦」の方が分かりやすいです。

たまたま同じフィールドで三者三様の攻め方をしているので面白いのですが、権右少将の攻め方が信玄に非常によく似ているんですよね。

(といっても抽象的に似ているので、非常に伝わりづらいと思いますが)

権右少将は信玄と同様に、碁盤に碁石を一つ一つ配置していくように拠点を落としていく戦い方をしています。

これって、三方ヶ原以前の権右少将の戦い方を研究したことがないので一概に言えませんが、権右少将が信玄の戦い方を徹底追究した結果なのではないでしょうか?

それに比べて、信玄の子である四郎は父親の戦い方を全くトレースできていない。

勝敗の差はここにあると思っています。

これ、「三方ヶ原の合戦」での結論と重複するところがあるのですが、

・勝者の戦法を徹底的にトレース

することができた権右少将の完全勝利と言える気がします。

しかも権右少将の場合は自分を死地に追い込んだにっくき敵(かたき)のやり方をトレースしたわけです。

それって、下手なプライドや傷つきやすい心があるとできないことだと思います。

自分が死にかけた、という心身に及ぶ傷を乗り越えて、自分を負かせた相手のやり方を徹底的にトレースできたのが徳川権右少将家康という男のすごみだと思います。

ということで、今回の教訓としては

・勝者の戦法を徹底的にトレースせよ!

ということになります。

ビジネスだけでなく、あらゆる分野に通用しますね。

まだまだ説明したいことはたくさんありますが、今回は以上です!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

以下もぜひご覧ください!

シリーズ次回の記事を読みたい方は、下記リンクをタップしてください:

岩村城の合戦ー後ろ指を指されそうなことはしない

※トップ画像はイメージです。

今回登場した人物のフルネーム(参考:「武家や公家の名前について」)

・武田 大膳大夫〔通称は太郎〕 源 朝臣 晴信〔入道信玄〕

たけだ だいぜんのだいぶ〔通称はたろう〕 みなもと の あそん はるのぶ〔入道しんげん〕

・武田〔諏訪〕 大膳大夫〔通称は四郎〕 源〔神〕 勝頼

たけだ〔すわ〕 だいぜんのだいぶ〔通称はしろう〕 みなもと〔みわ〕 の かつより

・小笠原 与八郎 源 信興〔氏助、長忠〕

おがさわら よはちろう みなもと の のぶおき〔うじすけ、ながただ〕

※高天神城の戦いでは「長忠」という名前が有名ですが、実は誤伝のようです。

・岡部 丹波守〔通称は五郎兵衛〕 藤原 朝臣 元信〔長教、真幸、元綱〕

おかべ たんばのかみ〔通称はごろうべえ〕 ふじわら の あそん もとのぶ〔ながのり、さねゆき、もとつな〕

・徳川 右近衛権少将〔通称は次郎三郎〕 源 朝臣 家康

とくがわ うこんえごんのしょうしょう〔通称はじろうさぶろう〕 みなもと の あそん いえやす

・今川 治部大輔〔通称は彦五郎〕 源 朝臣 氏真

いまがわ じぶのたゆう〔通称はひこごろう〕 みなもと の あそん うじざね

・大久保 七郎右衛門〔新十郎〕 藤原 忠世

おおくぼ しちろううえもん〔しんじゅうろう〕 ふじわら の ただよ

・大久保 新八郎 藤原 忠俊

おおくぼ しんぱちろう ふじわら の ただとし

・大須賀 五郎左衛門尉 平 康高

おおすが ごろうざえもんのじょう たいら の やすたか

・上杉〔長尾〕 弾正少弼〔通称は喜平次〕 藤原〔平〕 朝臣 景勝〔顕景〕

うえすぎ〔ながお〕 だんじょうのしょうひつ〔通称はきへいじ〕 ふじわら〔たいら〕 の あそん かげかつ〔あきかげ〕

・織田 前右大臣兼右近衛大将〔通称は三郎、上総介〕 平〔藤原、忌部〕 朝臣 信長

おだ さきのうだいじんけんうこんえのだいしょう〔通称はさぶろう、かずさのすけ〕 たいら〔ふじわら、いんべ〕 の あそん のぶなが

・大河内 源三郎 源 政局

おおこうち げんざぶろう みなもと の まさちか

☆武家の「通称」の普及を切に願います!

参考

小太郎の野望

憧れの大地へ

時空思いつくまま

「高天神六砦」の情報

はぐれ遍路のひとりごと

☆「この人の書いてること、ちょっと面白いかも」と思った方はぜひメルマガ登録してみてください!

歴史を学んで、知識をつけるだけではなく「歴史を活かして自分の生きたい人生を歩む」というテーマで、ブログでは語れない裏話や秘話などをお届けします。

↓こちらの画像をタップしてください↓

また、メルマガに登録してメルマガに記載されているメールアドレス宛にリクエストを送っていただければ、順次お応えします。

・○○(武将、合戦等)について語ってほしい

・大河ドラマ(『軍師官兵衛』以降)について語ってほしい

・今、○○について悩んでいるが、どの武将を参考にしたらいいか

…等々

ブログと違ってほぼリアルタイム配信なので、会話をしているかのようなコミュニケーションが楽しめます!

登録、お待ちしています!

※メルマガが迷惑メールフォルダや「プロモーション」フォルダに入っている可能性があります。

不定期配信なので、ちょこちょこチェックして、迷惑メールフォルダ等に入らないように設定しておいてください。

→日々の仕事に忙殺され、時間がなくてお悩みの方へ

こちらのリンクを↓タップ↓してください。

☆時間の投資術

※メルマガ登録をされた場合、初回メールが迷惑メールフォルダに自動振り分けされる可能性があるので、お気をつけください。

怪しそうだと感じる方もいるかもしれませんが、僕自身もこれを読んでみて、今までどれだけ無駄なことに時間を浪費していたかがわかりました。

もっと趣味や友人・家族たちとの時間を増やしたいと思う人は、必ず登録してください!

自分が何のために生まれてきたのか?

疑問を感じることはありませんか?

このまま会社で仕事をして、会社に利益を吸い取られて、さらに

生命力をも吸い取られて生きていくのか?

と思うとげんなりしませんか?

筆者もこれまで「誰かの決めた人生」を歩んできて、望まない方向に人生が進み、これまで培ってきた能力を無駄遣いし、消耗しきった人生を歩んできました。

しかし、ある方と出会って「自分の人生の歩み方」に触れ、自分が本当は何を求めているのかを知ることができるようになりました。

最初はスピリチュアルな話については(スピリチュアルの分野のすべてがあやしいわけではありませんが)少々距離を置きながらメルマガを読んでいたのですが、

きちんと論理的な説明をされる方だったので、

今ではファンになって結局会いに行ってしまいましたw

(自分で言いますが、上記のようなブログを書いている僕が「論理的」というのだから、信じてくださいw)

とりあえず、他人に振り回されて疲れを感じた方は下記リンクをタップして一読してみてください。

【創造者としての目覚め】

それで、納得した方だけその先に進んでもらえば大丈夫です。

筆者はこのプログラムを作った方と月一くらいでお酒を飲んでいたりするため、筆者と会ってみたい!という方も、つながりを作るきっかけの一つにはなりますので、ぜひ上のリンクをタップしてみてください!

※メルマガ登録をされた場合、初回メールが迷惑メールフォルダに自動振り分けされる可能性があるので、お気をつけください。

/

記事を読んでいただき、ありがとうございました!他の記事もぜひご覧下さい。

次回は「『ダイの大冒険』、10月にアニメ放送開始!」。

//

今期イチオシ曲!ぜひ聞いてください!

【Cover】Nowhere Man / Joshu Washiya

※The Beatlesの楽曲のカバー。ボーカル・コーラスは筆者の声。楽器隊は打ち込みですが、機材が整い次第自分で演奏する予定です。

第二次国府台合戦に学ぶ―小さな勝ちに酔わない

大坂夏の陣に学ぶ―覚悟して手放す

大坂冬の陣に学ぶ―自分のプライドを自分でたたき折る

長谷堂城の戦いに学ぶ―算盤勘定をもつ

安濃津城の戦いに学ぶ―小さな局面での勝敗に捕らわれない

田辺城の戦いに学ぶ―不都合な現実を直視する

大坂夏の陣に学ぶ―覚悟して手放す

大坂冬の陣に学ぶ―自分のプライドを自分でたたき折る

長谷堂城の戦いに学ぶ―算盤勘定をもつ

安濃津城の戦いに学ぶ―小さな局面での勝敗に捕らわれない

田辺城の戦いに学ぶ―不都合な現実を直視する

Posted by 鷲谷 城州 at 21:00│Comments(0)

│趣味

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。