2017年12月10日

なぜ漢文を習うのか?

《令和6年9月5日更新》

皆さんこんばんは。

今回は「日本では当たり前の『漢文』に中国人驚愕『要求高すぎでしょ』」という記事を読んで感じたことを書きます。

| 【ネット記事関連のこれまでの記事】 | |

|---|---|

| ・階級社会 | ・頭のいい動物 |

| ・「保育園落ちた」が政治利用されてがっかり | ・「若い」ってそんなにいいものか? |

| ・「怒り」のコントロール(アンガーマネジメント) | ・学力テストの対策授業に物申す! |

| ・未来人の原田さん | ・英語の歴史の謎 |

| ・郷土愛 | ・「勇者の剣」、買えます! |

| ・「実は間違って使っていた日本語ランキング」が面白い! | |

中国人からすれば漢文は母語なので出来て当たり前ですが(実はそうでもなかったりするのですが→識字率の問題)、中国人からすると日本人から見た「外国語」である漢文をやる、しかも、ただの外国語としてやるのではなく、書き下し文にして日本語の古語に直してから訳すというのが驚異的なようですね(いい意味なのか悪い意味なのかはわかりませんが)。

確かに、即物的に結果を求める考え方からしたら、「書き下してから訳す」というのは無駄以外の何者でもありませんが、そもそも、日本人にとって漢文とはただの「外国語」ではないんですね。

日本語関連の記事を読みたい方は、下記リンクをタップしてください:

古典は必要なのか

関連記事:

森田良行『日本語をみがく小辞典<名詞篇>』

関連記事:

学校

皆さんご存知だと思いますが、日本には文字がなかったので(※諸説あり)中国から漢字を輸入して、それを用いて記録をしていたわけですね。

(上流階級の男性は中国語のまま、女性は漢字の読み(当時は音読みしかなかった)を利用して「万葉仮名(まんようがな)」として漢字を使っていたわけですね)

つまり、上流階級の男性は漢文の読み書きができなかったら仕事にならなかったわけで、そこで漢文教育が伝統として定着していったわけです。

これは平安(へいあん)時代ごろの話ですが、時代が下って鎌倉(かまくら)・室町(むろまち)・安土桃山(あづち・ももやま)時代ごろになっても、国内の昔の文献は漢文で書かれているわけで、さらに中国の古典は各分野でのバイブルとして重宝されたわけですから、やはり漢文が読めなければ話にならなかったわけです。

(さらにいえば、公式文書(もんじょ)はすべて漢文なので、「書き」の方も相変わらず必須だった)

平安時代関連の記事:

『かぐや姫の物語』

同関連記事:

森田悌『受領』―政治腐敗によるパワーバランスの転換

同関連記事:

庄司浩『辺境の争乱』

こんな感じで武士(ぶし)の時代にも漢文の素養が定着したために、江戸(えど)時代になっても漢文は武士にとっての必須教養となっていったわけですね。

(読書するのに漢文が必要だったという事情は変わらず)

その後明治時代になって何が起こったのかというと、もちろん明治維新が起きたわけですね。

この明治維新を引き起こしたのは武士階級であり、当時の武士階級の教養レベルというのはとても高かったわけです。

だから、明治政府としては「国民総武士化」を目指したかったわけですね。

(あくまで教養レベルとしての武士)

それゆえ、全国民に漢文教育が課され、今でも一部にその教育方針が残っているわけです。

しかし今は武士の世の中ではないのだし、現代語で書かれた文書(ぶんしょ)がほとんどなのだから漢文教育など要らないのでは?という議論がありますが、僕は漢文教育はあった方がいいと思います。

漢文の書き下しって、頭のトレーニングになると思っているんですよ。

外国語の語順を記号(=返り点)に従って変えていって、送り仮名などをつけて日本語(古語)にするって、パズルじゃないですか。

中学・高校レベルの漢文の書き下しなんて法則通りにやればできてしまいますが、その法則通りにやることが頭のトレーニングになると思っていますし、さらにそれでできた古文を現代語に直すということは、古文の知識も必須なわけです。

関連記事:

古典は必要なのか

そうなると覚えることも多いし、思考力も必要になってくる。

さらに、古代中国や日本の文献でいまだに残っている著作は内容が素晴らしいです。

素晴らしいからこそ読み継がれてきて、現代に残っているわけですね。

漢文が読めると、その内容を原文で読めるわけですよ。

訳で読むよりも原文で読んだ方がもともとの意味に迫れますからね。

サラリーマンたちは「仕事術」とか「心理術」とかの自己啓発本を読み漁っていますが、バカ言ってんじゃあない。

本当に仕事ができるようになりたいのなら、古代中国の文献を読みなさいって。

(僕も読めていない本がものすごくたくさんあるので人のことは全然言えないのですが 笑)

なんだか「勉強ができることがすべてではない」という風潮もありますが、やはり勉強ができて知識量がある人間の方が引き出しが多い分強いんですよ。

頭の悪い人間は頭のいい人間にはかなわないんです。

だから、あきらめて勉強してください 笑

(人間の思考力は死ぬまで成長するそうです。自戒もこめて)

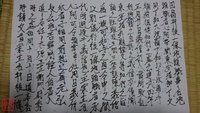

※写真は、僕が以前字の練習のために書き写した漢文です 笑

次回の記事を読みたい方は、下記リンクをタップしてください:

「若い」ってそんなにいいものか?(2)

参考

百田尚樹氏の漢文教育評について

人と法と世の中:弁護士堀の随想

漢文教育の必要性についてわかりやすく書かれています。

道草あつめ

漢文の素養について

雑記帳

漢文指導のあり方について

左近衛府のブログ

☆「この人の書いてること、ちょっと面白いかも」と思った方はぜひメルマガ登録してみてください!

歴史を学んで、知識をつけるだけではなく「歴史を活かして自分の生きたい人生を歩む」というテーマで、ブログでは語れない裏話や秘話などをお届けします。

↓こちらの画像をタップしてください↓

また、メルマガに登録してメルマガに記載されているメールアドレス宛にリクエストを送っていただければ、順次お応えします。

・○○(武将、合戦等)について語ってほしい

・大河ドラマ(『軍師官兵衛』以降)について語ってほしい

・今、○○について悩んでいるが、どの武将を参考にしたらいいか

…等々

ブログと違ってほぼリアルタイム配信なので、会話をしているかのようなコミュニケーションが楽しめます!

登録、お待ちしています!

※メルマガが迷惑メールフォルダや「プロモーション」フォルダに入っている可能性があります。

不定期配信なので、ちょこちょこチェックして、迷惑メールフォルダ等に入らないように設定しておいてください。

自分が何のために生まれてきたのか?

疑問を感じることはありませんか?

このまま会社で仕事をして、会社に利益を吸い取られて、さらに

生命力をも吸い取られて生きていくのか?

と思うとげんなりしませんか?

筆者もこれまで「誰かの決めた人生」を歩んできて、望まない方向に人生が進み、これまで培ってきた能力を無駄遣いし、消耗しきった人生を歩んできました。

しかし、ある方と出会って「自分の人生の歩み方」に触れ、自分が本当は何を求めているのかを知ることができるようになりました。

最初はスピリチュアルな話については(スピリチュアルの分野のすべてがあやしいわけではありませんが)少々距離を置きながらメルマガを読んでいたのですが、

きちんと論理的な説明をされる方だったので、

今ではファンになって結局会いに行ってしまいましたw

(自分で言いますが、上記のようなブログを書いている僕が「論理的」というのだから、信じてくださいw)

とりあえず、他人に振り回されて疲れを感じた方は下記リンクをタップして一読してみてください。

【創造者としての目覚め】

それで、納得した方だけその先に進んでもらえば大丈夫です。

筆者はこのプログラムを作った方の主催するコミュニティに所属しているため、筆者と会ってみたい!という方も、つながりを作るきっかけの一つにはなりますので、ぜひ上のリンクをタップしてみてください!

※メルマガ登録をされた場合、初回メールが迷惑メールフォルダに自動振り分けされる可能性があるので、お気をつけください。

↓受験漢文について学びたい方は、下記リンクをタップして教材を購入して、ぜひ勉強してみてください!

漢文ヤマのヤマ 共通テスト対応版 (大学受験超基礎シリーズ)

漢文早覚え速答法 共通テスト対応版 (大学受験VBOOKS)

ステップアップノート10漢文句形ドリルと演習 (河合塾シリーズ)

短期攻略センター漢文 (駿台受験シリーズ)

/

記事を読んでいただき、ありがとうございました!他の記事もぜひご覧下さい。

次回は「『若い』ってそんなにいいものか?(2)」。

//

今期イチオシ曲!ぜひ聞いてください!

【Cover】Nowhere Man / Joshu Washiya

※The Beatlesの楽曲のカバー。ボーカル・コーラスは筆者の声。楽器隊は打ち込みですが、機材が整い次第自分で演奏する予定です。

三日坊主を抜け出すには―自分をシステム化する方法

「いらない発明」に癒されよう!

音読みと訓読みの区別―言語センスを鍛える

夏目漱石『こころ』におけるKの寿命問題

個性の確立は強大な自己矛盾を生み出す行為である

転職活動のコツはこれ!―面接をくぐりぬける3つのポイント―

「いらない発明」に癒されよう!

音読みと訓読みの区別―言語センスを鍛える

夏目漱石『こころ』におけるKの寿命問題

個性の確立は強大な自己矛盾を生み出す行為である

転職活動のコツはこれ!―面接をくぐりぬける3つのポイント―

Posted by 鷲谷 城州 at 19:00│Comments(0)

│ネット

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。